La dysménorrhée à l’adolescence augmenterait-elle les risques de douleur chronique à l’âge adulte ? C’est ce que semblent montrer des chercheurs dans une étude de cohorte de plus de 1000 participantes publiée dans le Lancet Child and Adolescent Health1.

« Une relation dose-réponse entre la gravité de la dysménorrhée à l’adolescence et la douleur chronique à l’âge adulte a été observée pour la douleur globale et la douleur dans la plupart des régions du corps », écrivent la Dre Rachel Reid-McCann, de l’Université d’Oxford, et son équipe.

Des risques croissants

La Dre Reid-McCann et ses collaborateurs ont analysé les données de 1157 participantes qui ont été suivies dès la naissance au sein de la cohorte Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Les sujets ont été interrogés chaque année, de l’âge de 8 à 17 ans, à propos de la dysménorrhée. À 15 ans, les adolescentes devaient indiquer si leurs douleurs menstruelles étaient légères, moyennes ou importantes. Dans le groupe, 60 % présentaient une dysménorrhée modérée (45 %) ou importante (14 %).

À 26 ans, les jeunes femmes devaient mentionner si elles avaient ressenti des douleurs durant au moins une journée au cours du dernier mois et dans quelle partie du corps. Toute douleur présente depuis au moins trois mois était considérée comme chronique. Parmi les 1157 participantes, 27 % en éprouvaient.

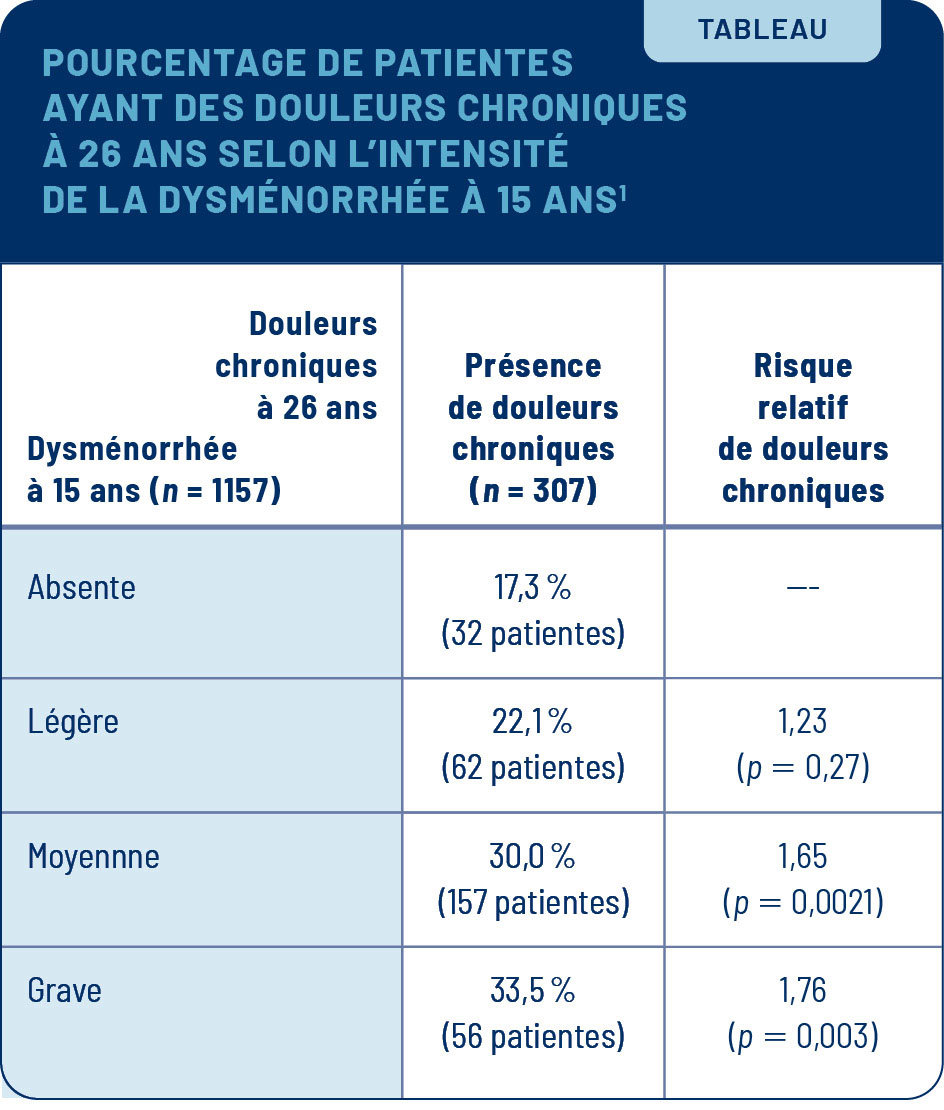

Le lien entre douleur chronique à l’âge adulte et douleur liée aux règles à l’adolescence s’est révélé croissant. Ainsi, parmi les 307 femmes touchées par des douleurs chroniques, 17 % n’avaient pas eu de dysménorrhée à 15 ans, 22 % en avaient eu de légères, 30 % de modérées et 34 % d’importantes (tableau). Les participantes qui avaient souffert de douleurs menstruelles importantes à 15 ans présentaient donc un risque accru de 76 % de douleurs chroniques à l’âge adulte et celles qui avaient éprouvé des douleurs modérées, un risque haussé de 65 %.

L’association ne s’appliquait pas uniquement à la douleur générale. « Les dysménorrhées de modérées à importantes étaient liées à des maux de tête chroniques, à des douleurs dorsales hautes et lombaires et à des douleurs articulaires (poignet, main ou genou) », a constaté l’équipe de la Dre Reid-McCann.

La piste de la neurosensibilité

Des recherches avaient déjà montré un lien entre dysménorrhée à l’adolescence et douleurs pelviennes chroniques à l’âge adulte. « Cette étude montre qu’il ne s’agit pas uniquement des douleurs pelviennes. Ainsi, la sensibilisation qui s’est possiblement produite durant l’adolescence à cause des douleurs menstruelles semble prédisposer à toutes sortes d’autres douleurs. On aurait pu penser que le mécanisme ciblerait uniquement l’abdomen ou le bas du dos, mais il semble lié à des douleurs plus éloignées qui n’ont pas nécessairement de rapport avec les règles », remarque la Dre Aline Boulanger, directrice de la clinique de la douleur du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Ce phénomène de sensibilisation pourrait s’expliquer par la neuroplasticité. « Il peut y avoir, par exemple à la suite de blessures, des voies de transmission qui se développent et qui amplifient une sensation non douloureuse et la transforme en douleur », explique la Dre Boulanger, anesthésiste de formation.

Pour les auteurs de l’étude, les interventions auprès des adolescentes peuvent donc être particulièrement importantes : leur neuroplasticité est accrue à leur âge et leur taux de dysménorrhée, plus élevé.

La dysménorrhée : une priorité

Gynécologue spécialisée en pédiatrie au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval, la Dre Andréanne Jodoin se pose quelques questions au sujet de l’étude. « J’ai été surprise que les chercheurs n’aient pas demandé aux participantes si elles avaient eu des traitements contre les douleurs menstruelles et s’ils avaient fonctionné. Il aurait été intéressant de savoir si on réduit la probabilité de douleur chronique quand on traite la dysménorrhée. »

Par ailleurs, le lien entre dysménorrhée et douleur chronique en est un d’association. « Dans quel sens va-t-il ? Est-ce l’œuf ou la poule ? La patiente souffrant de douleurs chroniques pouvait-elle être plus susceptible d’avoir eu des douleurs dès les premières règles ? », se demande la Dre Jodoin. Les chercheurs avaient toutefois éliminé les participantes ayant eu une affection douloureuse avant la puberté, en plus de tenir compte de divers facteurs confondants.

Il y a cependant plus important aux yeux de la gynécologue. « Ce qui est sûr, c’est qu’il faut reconnaître la dysménorrhée comme un problème et la traiter. C’est une priorité. »

Solutions pharmacologiques

Comment aider les adolescentes aux prises avec des règles douloureuses ? « Il faut d’abord évaluer l’impact de la douleur sur la qualité de vie, conseille la Dre Jodoin. Si on ne pose que la question : ‘’Avez-vous des douleurs pendant les règles ?‘’, la réponse peut grandement varier. Ce sera ensuite difficile d’évaluer l’efficacité des traitements. Il faut plutôt demander si la douleur cause, par exemple, de l’absentéisme. Cela nous permet de comprendre la place qu’elle prend dans la vie de l’adolescente. »

Si la jeune patiente recourt à des médicaments pour soulager sa douleur, il faut s’enquérir desquels, à quelle dose et à quel moment elle les prend. « Est-ce un comprimé de 200 mg d’ibuprofène quand la douleur est déjà très intense ? » Souvent, les patientes attendent que la douleur devienne intolérable avant de s’administrer un médicament, généralement à une dose sous-optimale.

a) Anti-inflammatoire

Les anti-inflammatoires constituent le traitement de première intention. « On recommande aux patientes de commencer à les prendre à intervalles réguliers dès qu’elles sentent qu’elles vont avoir leurs règles, avant même l’apparition des saignements. Si elles attendent que la douleur s’installe, ce sera ensuite très difficile de la faire diminuer », dit la Dre Jodoin.

Quelle dose prescrire ? La spécialiste recommande la plus forte. « On donne 500 mg de naproxène deux fois par jour à la plupart des patientes, sauf à celles qui ont un très petit gabarit. Pour l’ibuprofène, c’est entre 400 mg et 600 mg par dose, selon le poids. »

La Dre Jodoin conseille surtout, pour des raisons pratiques, le naproxène. « Il doit être pris le matin et le soir contrairement à l’ibuprofène, qui doit être ingéré toutes les six heures, ce qui est plus compliqué pour les adolescentes, qui vont à l’école. » Les anti-inflammatoires pris de façon régulière ont par ailleurs l’avantage de réduire jusqu’à 30 % le flux mensuel.

b) Traitement hormonal

Lorsque les anti-inflammatoires se révèlent insuffisants, la prochaine étape est le traitement hormonal. « Dans ma pratique, j’offre toutes les options : les différentes pilules contraceptives combinées, en en expliquant les risques, ainsi que les divers formats comme le timbre et l’anneau vaginal. On peut notamment proposer des progestatifs seuls (entre autres les injections et le stérilet avec progestatif). Le but est d’essayer de régulariser les règles. On peut également prescrire un traitement en continu pour que la patiente saigne le moins souvent possible. »

Chez la majorité des femmes, les traitements de première et de deuxième intention fonctionneront bien. « Quand ils échouent, il est temps de demander une échographie pelvienne et d’orienter la patiente vers un gynécologue. On peut essayer deux formes de traitement hormonal avant de lui adresser la jeune fille », estime la Dre Jodoin.

c) Autres traitements

Plusieurs avenues non pharmacologiques peuvent aussi être explorées. L’adolescente peut y recourir dès la prise des anti-inflammatoires. « La chaleur peut être utile. On suggère aussi de faire du sport. Il est reconnu que l’activité physique diminue la dysménorrhée. Donc marche rapide, yoga, natation. La patiente peut aussi utiliser à la maison un appareil de neurostimulation électrique transcutanée, le ‘’TENS‘’. Il est possible de le commander sur Internet », mentionne la gynécologue.

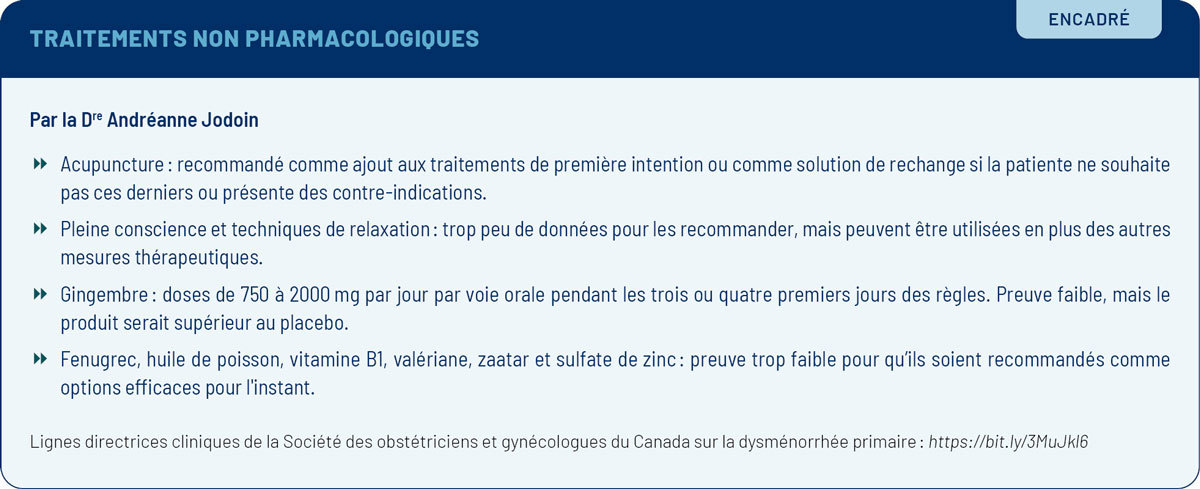

Les médecines douces ? Les produits naturels ? « Certains peuvent avoir un effet sur les douleurs, mais les données sont mitigées dans la littérature », affirme la Dre Jodoin (encadré).

Recherches en neuroplasticité

Les distractions peuvent par ailleurs être utiles. Peut-être pourraient-elles même réduire le risque de sensibilisation à la douleur. « Dans le concept de neuroplasticité, il y a l’idée que si l’on peut se changer les idées, faire d’autres activités, la transmission de la douleur pourrait peut-être être moins importante, explique la Dre Boulanger. La dramatisation peut, au contraire, produire une autosensibilisation. On peut donc recourir à la méditation pleine conscience, à l’activité physique, au yoga, au Tai-Chi, à la relaxation, pratiquer des passe-temps et ainsi se distraire. »

Plusieurs recherches s’intéressent à ces aspects. « Certaines expérimentations portent sur la méditation pleine conscience et la reprogrammation cérébrale (pain reprocessing therapy) pour évaluer leur effet potentiel sur la sensibilisation à la douleur. Il y a de plus en plus d’interventions pour que les chemins anormaux qui favorisent la douleur ne soient plus utilisés de façon aussi fréquente », explique la directrice de la clinique de la douleur.

Bibliographie

1. Reid-McCann R, Poli-Neto O, Stein K et coll. Longitudinal association between dysmenorrhoea in adolescence and chronic pain in adulthood : a UK population-based study. Lancet Child Adolesc Health 2025 ; 9 (11) : 766-75. DOI : 10.1016/S2352-4642(25)00213-5.